1.研究成果のポイント

・古く1980年代から試みられていた「クチナシ青色素」の分子構造をついに解明

・「クチナシ青色素」やそれを用いた加工食品の欧米への輸出に向けた大きな一歩

・決め手は固体NMR。従来にない新たな分析上の利点を発見

2.研究成果の概要

中部大学応用生物学部応用生物化学科の堤内要教授と石田康行教授らは食用色素の国内最大手である三栄源エフ・エフ・アイ(大阪府豊中市)、国立医薬品食品衛生研究所などと共同で、世界で初めて天然食用色素『クチナシ青色素』の分子構造を解明した。

現在、食品添加物として国内で使用を認められている青色素には、合成色素である「青色1号(Brilliant Blue FCF)」と「青色2号(Indigo carmine)」の2種類、既存添加物*1である「クチナシ青色素」と「スピルリナ色素」の2種類、一般飲食物添加物*1である「ブルーベリー色素」など19種類のアントシアニン系色素がある。近年、天然成分を使う志向が高まり、合成色素に代わって天然由来の色素の使用が望まれている。しかし藻の光合成色素であるフィコシアニン系の「スピルリナ色素」は温度と光、酸に対して不安定、植物の果実や花に含まれるアントシアニン系色素は酸性条件でピンクや紫色に経時変化することから用途が限られている。これらに対して植物由来の「クチナシ青色素」は青色素の中では発色が強く安定していることから、天然由来の青色素として有用とされてきた。

しかしクチナシ青色素の分子構造はこれまで解明されておらず、健康被害を防止する諸外国の制度が妨げになり、この色素を用いた加工食品や色素そのものを海外へ輸出する際の大きな障害になっていた。1980年代からその構造解析は検討されており、クチナシ抽出物を酵素処理して得られるゲニピンという化合物とタンパク質加水分解物を反応させて得られる高分子であることはわかっていたが、その分子構造は現在まで確定できないままであった。その主な原因は、分子構造の解明に広く使われる核磁気共鳴分光法(NMR)*2で、分子構造に関する信号をほとんど観測できないことや、分離分析に用いられる液体クロマトグラフィーでクチナシ青色素が溶出してこないことに由来していた。これまで世界中の研究グループがゲニピンとアミン化合物などで構造を単純化したクチナシ青色素を調製し、この課題に取り組んできたが、中間体の分子構造がさまざまに提案されていた状態で、最終生成物から直接構造情報を得て確認したという報告はなかった。

今回、堤内教授らは青色の発色は広い共役系を有する分子構造に由来すると推測し、さまざまな電子状態を取り得ることがNMR測定を困難にしている要因と考え、溶液状態ではなく固体状態にすれば電子状態を制御した状態で分析が可能なのではと、可溶性のクチナシ青色素の固体NMR測定を試みた。その結果、クチナシ青色素から直接NMRのシグナルを検出することができ、本研究の大きな壁を突破することができたのである。また、石田教授が高分子材料などの構造解析で実績のある熱分解ガスクロマトグラフィー/質量分析法(PyGC/MS)をクチナシ青色素に応用した結果、同グループが解析した中間体に特徴的な分子構造に由来する信号を検出し、固体NMRで得られたスペクトルの解釈を確定する決め手となった。

クチナシ青色素の構造を解明したことは学術的にも産業的にも大きな意味があるが、クチナシ青色素と同じような広い共役系を有する物質の解析を固体状態でNMR測定することの有効性を示したことは、これまでに報告がなく学術的に大変意味のあることと判断している。

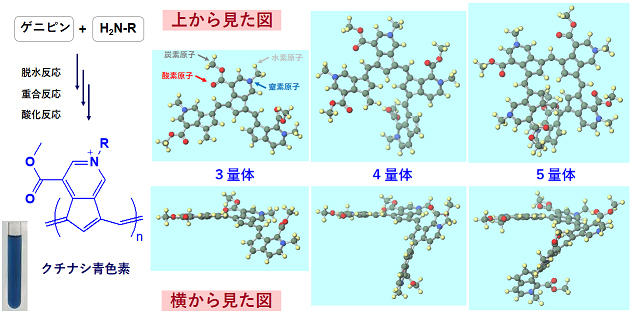

クチナシ由来の成分「ゲニピン」とタンパク質加水分解物「H2N-R」から得られる「クチナシ青色素」の分子構造(左は溶液の写真)とRの部分をメチル基として量子化学計算した3-5量体の分子モデル。繰り返し単位はほぼ平面で少しずつねじれながら鎖長を伸ばしている。4量体で青色を示すことが計算で示されることから、平面的な構造が続くのは4量体付近で、大きな折れ曲がりを挟んで長く連なっていると考えられている。

研究成果の詳しい内容は、米化学会が発行する農業と食品の化学・生化学に関する学術誌ジャーナル・オブ・アグリカルチュラル・アンド・フード・ケミストリーに掲載された。また、学会から成果が高く評価され同誌のカバーアートに採用された(図2)。

3.論文の情報

K. Tsutsumiuchi, T. Toyoshima, F. Hasegawa, R. Terasawa, W. Honda, M. Sakakibara, Y. Ishida, Y. Ikai, R. Ishibashi, K. Furuya, T. Morimoto, K. Ishizuki, Y. Nishizaki, N. Masumoto, N. Sugimoto, K. Sato, H. Oka., Molecular Structure of Gardenia Blue Pigments by Reaction of Genipin with Benzylamine and Amino Acids, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 69 (13), 3904–3911 (2021).

4.用語解説

*1般飲食物添加物と既存添加物

食品添加物のうち指定添加物以外のもの。1995年に食品衛生法が改正された当時、長い食経験があるものについては、既に安全であることが経験的にわかっているので、安全性評価などの確認は行われず、指定制度の規定を適用しないこととし、暫定的に使用が認められている状態となっている。このうち、添加物の本質が明らかなものは「一般に食品として飲食に供されているものであって添加物として使用されるもの」として一般飲食物添加物として規定され、このほか天然香料にも当てはまらないものを既存添加物としている。

*2核磁気共鳴分光法(NMR)

核磁気共鳴という現象を用いて分子の構造や運動状態などの性質を調べる分析方法である。分子構造を決定する最も有力な分析方法の1つ。

5.研究費情報

本研究は厚生労働科学研究費補助金(食品の安全確保推進研究事業、H26-食品-一般-001)および日本食品化学研究振興財団研究助成(平成25および令和2年度)を受けて実施した。

新聞報道

◆化学工業日報(2021年6月11日)

クチナシ青色素の分子構造を解明

◆食料新聞(2021年6月21日)

クチナシ青色素の構造解明

◆食品化学新聞(2021年7月1日)

クチナシ青色素 分子構造を解明

Web報道

◆三栄源エフ・エフ・アイ ニュース一覧

◆製薬オンラインNEWS

◆食品と開発